Quelle: www.mahnmal-viehofen.at

Ob als Nährstoffquelle für Landwirtschaft und den eigenen Garten, als Quelle für Rohstoffe oder auch als Baustoff - unser Boden ist auf vielfältige Art und Weise nutzbar. Im Raum St. Pölten gibt es hierfür auch einige, teilweise sehr gut ersichtliche, Bespiele.

Eine wichtige Nutzungsart, welche heutzutage weniger praktiziert wird, sind Keller- und, vor allem in Kriegszeiten genutzt, Bunkeranlagen. So findet man etwa unter dem Rathaus oder auch unter dem Bistumsgebäude Luftschutzkeller, im Raum des St. Pöltner Stadtwaldes, oder auch Kaiserwaldes genannt, zwei versteckte Luftschutzstollen und in der Viehofner Au, am Gebiet des Zwangsabeiterlagers, einen Splittergraben. Der Luftschutzkeller des Rathauses ist auch heute noch in einem guten Zustand, so geben Hinweise bzw. Sprüche an den Wänden und Reste alter Einrichtungen, wie Sanitäranlagen, einen Eindruck darüber, wie es hier zu Zeiten aktiver Nutzung ausgesehen haben könnte. Leichter zu entdecken sind Kelleranlagen, welche man im Stadtgebiet etwa im Weiterner Kellerweg, der Rendl-Keller-Gasse, in Waitzendorf bei der Kirche oder in der Wasserburger Kellergasse finden kann. Wurden die Kellerbauten früher vor allem als Lagerräume verwendet, findet man hier heutzutage auch Restaurants oder vielerorts die jährlich stattfindenden Kellergassenfeste.

Eine weitere Art der Bodennutzung, welche direkt im Stadtgebiet und in der Umgebung mehrfach vertreten ist , sind Schottergruben, um Bodenrohstoffe wie Sand und den namensgebenden Schotter abzubauen. Während des Zweiten Weltkrieges, von Juli 1944 bis April 1945, wurden etwa 180 Personen in zwei Zwangsarbeiterlager in der Viehofner Au untergebracht und zur Arbeit an der Regulierung der Traisen, durch Böschungsbau und Schottergewinnung, gezwungen. Nach Kriegsende wurde 1966 am Gebiet des Lagers, vom damaligen Besitzer der Au, eine Anlage zum Abbau von Sand und Schotter errichtet, wodurch bis 1985 der so genannte Paderta-See, mit einer Fläche von 19,8 Hektar und einer Maximaltiefe von 6 m, entstand. Heute kennt man diesen See unter dem Namen Viehofner See.

Ziegelproduktion

Im Norden St. Pöltens befindet sich das traditionelle Ziegelwerk mit italienischen Wurzeln Nicoloso. Das Ziegelwerk Pottenbrunn wurde im Jahre 1867 gegründet und von der Gemeinde an Vittorio Nicoloso verkauft, der aus einer traditionsreichen italienischen Zieglerfamilie stammt. Sein Vater Umberto kam von Italien im Jahr 1959 nach Österreich, um in Pyhra sein Handwerk auszuüben. Die Tradition des Ziegelhandwerks erlernte die Familie schon vor rund 400 Jahren. Heute führt Monica Nicoloso in 3. Generation die Ziegelei und einen Ziegelhandel weiter.

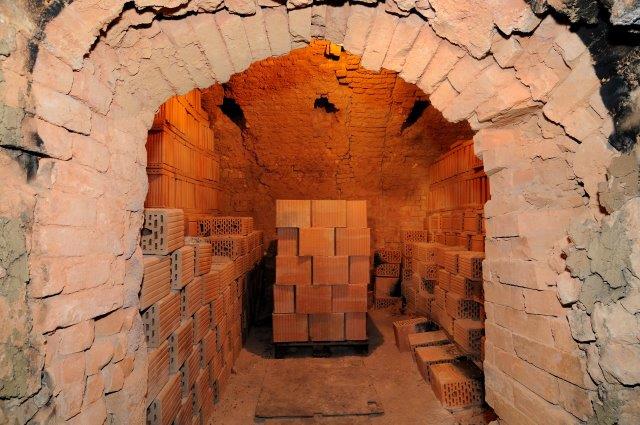

Mit viel handwerklichem Geschick und Erfahrung werden traditionell Ziegel von Hand produziert. Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt, teilweise für denkmalgeschützte Gebäude, beispielsweise zur Restaurierung von alten Fassaden wie für Schloss Hof oder einer Mauer für den Zentralfriedhof, verwendet. Auch die Bodenziegel für die Orangerie des Schlosses Schönbrunn wurden in Pottenbrunn hergestellt. Gebrannt werden diese Ziegel in dem Jahrhunderte alten Ringofen nach dem „System Hoffmann“ – der letzte seiner Art in Österreich, welcher teilweise noch in Betrieb ist und sogar besichtigt werden kann! Der Zeit angepasst, werden heute nicht nur klassische Ziegel, sondern auch moderne und handgefertigte Ziegel produziert, die das geschmackvolle italienische Flair nach Österreich überspringen lassen.

Der Lehm für die Ziegelproduktion kommt dabei aus einer Lehmgrube direkt hinter dem Haus. Als natürlicher Baustoff hat er zahlreiche Eigenschaften: Er reguliert die Luftfeuchtigkeit, speichert Wärme, konserviert Holz, bindet Schadstoffe und kann zudem, nach fachkundiger Auskunft bzw. Anleitung von „jedermann“ vermauert werden. Nach dem Abbau wird der Lehm zunächst gelagert und eingesumpft. Das bedeutet, dass je nach Bedarf Wasser zum Lehm kommt, beides wird dann gemischt, bei händischer Produktion geknetet und dann per Hand in Modeln/Formen gepresst. Bei industriell hergestellten Ziegeln wandert der Lehm durch eine maschinelle Aufbereitungsanlage und anschließend zu einer Vakuumpresse, wo der verdichtete Lehm in einem Strang durch die Form gepresst und geschnitten wird. Danach ist der Ablauf bei allen Ziegeln gleich – es erfolgt die Trocknung und anschließend der Brand. Andere Verwendungen von Lehm sind etwa bei Lehmputz oder Stampflehmwänden. Ungebrannt können etwa für nicht tragende Innenwände oder Deckenauflagen auch reine Lehmziegel, so genannte Grünlinge, verwendet werden. Wenn trockener Lehm fein zu Lehmpulver gemahlen werden, kann man dieses mit Sand mischen, um Lehmputz zu erhalten. Auch für die Gartengestaltung eignet sich Lehm, so eignet sich verdichteter Lehm speziell für den Bau von Teichen und Bächen.

Lehmgrube © Monica Nicoloso

Lehmgrube © Monica Nicoloso

Ringofeneingang mit gebrannten Ziegeln © Monica Nicoloso

Ringofeneingang mit gebrannten Ziegeln © Monica Nicoloso

ungebrannte Ziegel, im Ringofen eingeschlichtet © Monica Nicoloso

ungebrannte Ziegel, im Ringofen eingeschlichtet © Monica Nicoloso

Kohleabbau

Bereits 1791 wurde in Obritzberg das Braunkohlevorkommen entdeckt, als am Fuße des Berges ein Brunnen aufgrund von Trinkwassermangels der Schule und des Pfarrheimes gegraben wurde. Fünf Jahre später, 1796, begann dann offiziell die Bergbaugeschichte der Gemeinde Wölblings, als an den Berggerichtsassessor und Markscheider Peirer das Schurfrecht am Kirchbigel erteilt und eine Schachtanlage von etwa 14 m abgeteuft wurde. Obwohl die späteren Abbaustätten in Anzenhof, Hausheim, Unterwölbling und Oberwölbling lagen, bekam das Kohlebergwerk in seiner Blütezeit den Namen „Statzendorfer Kohlenwerk“, da in Statzendorf die Kohlen auf die Bahn verladen wurden.

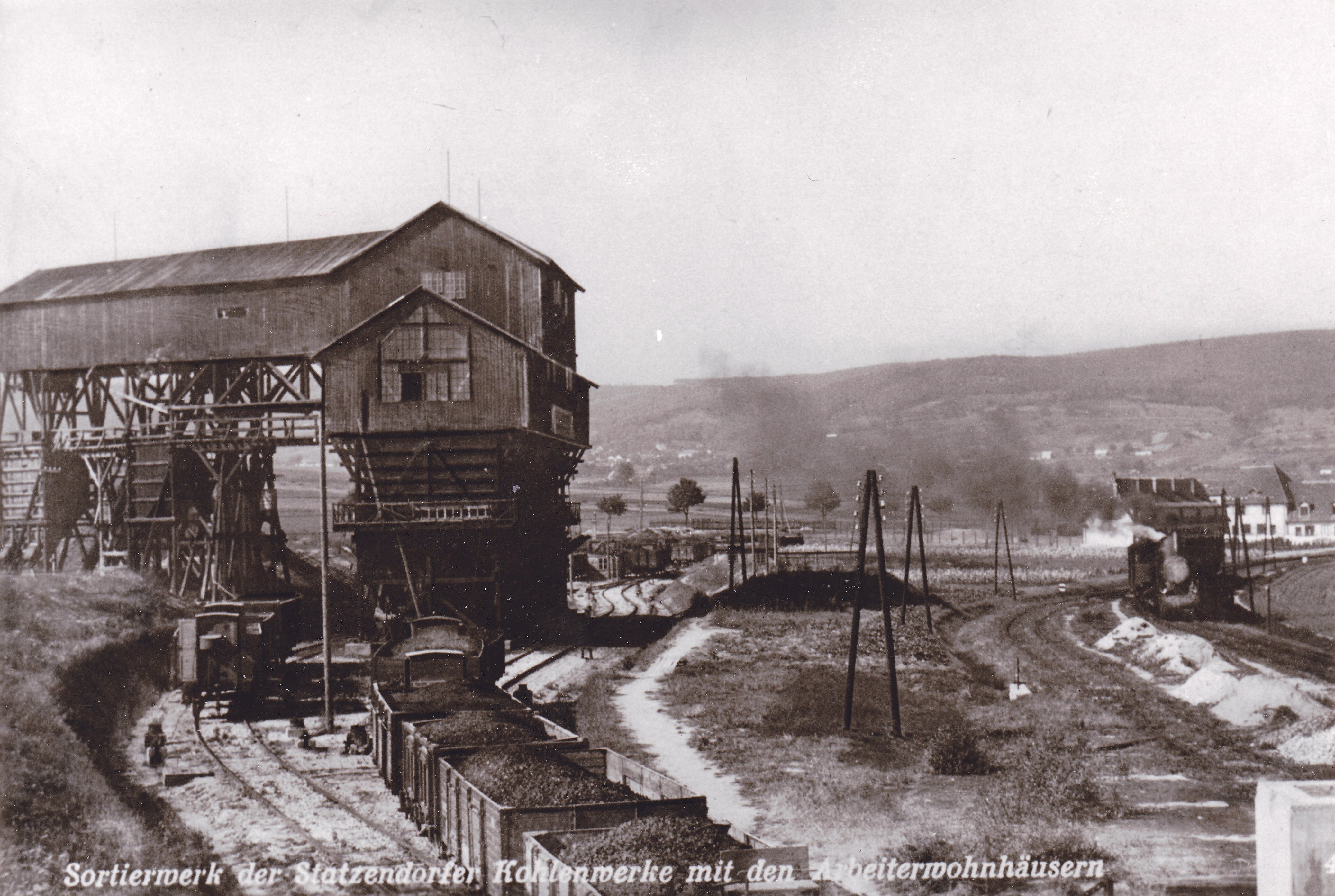

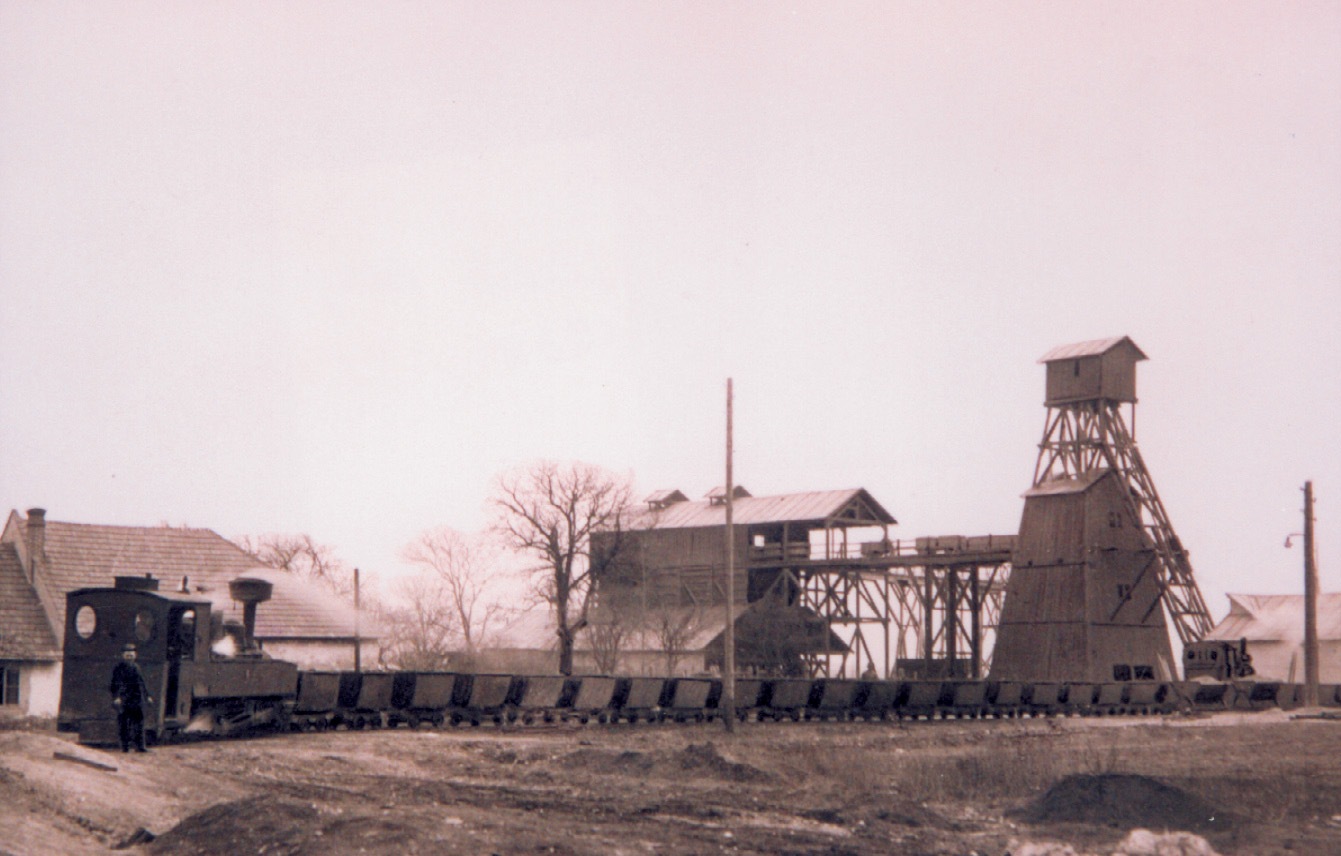

In den kommenden Jahren hatte das Bergwerk verschiedene Besitzer, wurde mehrmals geschlossen, wieder geöffnet und bekam neue Schächte. Herausforderungen, wie teure Transportkosten und durch Wasser und Sand erschwerte Abteufungsbedingungen, zeichneten die ersten Jahrzehnte des Werks. Die Kosten der Kohlenförderung wurden von der Notwendigkeit, die Schachtanlagen nahe aneinander abzuteufen, erhöht. Die einzelnen, eher kleinen, Abbaustätten lagen nämlich nicht auf gleicher Tiefe: Der Juliusschacht und sein Revier lagen in etwa 36 m Tiefe und waren von Schacht 3, unter dem Kirchbigel in Anzenhofen, welcher auf einer Teufe von ca. 60 m lag, nur 200 m entfernt. Unter Tags waren beide Reviere jedoch gänzlich getrennt. Erst 1919 konnte das Problem des teuren Pferdetransports behoben werden, ermöglicht durch den Bau der Feldbahnanlage vom Roten Kreuz Stollen und Schacht 2 in Hausheim bis hin zur Verladestation am Bahnhof Statzendorf, mit einer Abzweigung bis zur Sortieranlage Hermannschacht in Anzenhof. 1920 konnte dann, mit der Errichtung einer Hochspannungsleitung mit 3000 Volt Drehstrom auf einer Gesamtlänge von 4,5 km und den Bau von vier Transformatorenstationen, die Energiefrage gelöst werden. Auch die Feldbahnanlage konnte durch den Einbau eines stärkeren Schienenprofils und einer Waggonwaage beim Bahnhof verbessert werden. Die Schurfgebietsuntersuchungen wurden ebenfalls intensiv fortgesetzt: 62 niedergebrachte Bohrlöcher bestätigen das vermutete Kohlevorkommen. Zahlreiche weitere Investitionen, Neubauten und die Verbesserung der Transporteinrichtungen ermöglichten eine Tagesleistung, mit zeitweisen Überschichten, von bis zu 20 Eisenbahnwaggons. Im Gegensatz zu den noch 243 Arbeitern im Jahr 1919, die 17.421 Tonnen Kohle förderten, waren es 1920 schon 485 Mann und 33.444 Tonnen Kohle. 1921 wurde die Firma in die „Statzendorfer Kohlenwerk – Zieglerschächte – Aktiengesellschaft“ umgewandelt, mit einem Aktienkapital von 30 Millionen Kronen.

Ein weiteres ereignisreiches Jahr war 1927, als der Betrieb völlig modernisiert und rationalisiert wurde: Neben weiteren Neubauten, errichtete man eine zentrale Kraftanlage beim Juliusschacht in Anzenhof, in welcher ein sechszylindriger, ehemals für ein U-Boot bestimmter Rohölmotor installiert wurde, womit die Pumpen und Förderanlage bei Stromausfall versorgt werden sollten. Beim Juliusschacht wurde außerdem eine Großbunkeranlage errichtet, zu welcher mit der Werksbahn die Kohlen der einzelnen Schächte transportiert wurden. Eine ebenfalls 1927 eröffnete Seilbahn förderte die Kohlen von der Bunkeranlage weiter zum Bahnhof Statzendorf, wo eine zentrale Sortieranlage errichtet wurde. Im Jahr 1927 förderte man mit 629 Arbeitern ganze 90.380 Tonnen Kohle, im Folgejahr sogar 129.778 Tonnen mit 650 Mann. 1929 griffen dann die Rationalisierungsmaßnahmen, wodurch die Belegschaft auf 552 Mann reduziert wurde, welche 134.286 Tonnen Kohle förderten, bevor die Weltwirtschaftskrise 1930 auch Österreich erfasste und sowohl Belegschaft als auch Fördermenge sank. Zu einer Besserung der Lage kam es erst 1935. Trotz wieder steigender Förderzahlen, war jedoch etwa die halbe Belegschaft vor allem in den Sommermonaten arbeitslos. Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich kam das Ende des Bergwerks näher. Bereits in einer Verhandlungsschrift aus 1939 über die Ableitung der Grubenwässer in die Fladnitz wurde die Schließung angesprochen, welche 1941 schließlich durchgeführt wurde. Begründet wurde diese Entscheidung aufgrund der hohen Betriebskosten und geringer Produktivität. Zudem besaßDeutschland zu diesem Zeitpunkt bereits gewaltige Kohlenvorkommen.

Mit dem Großbetrieb war die Zeit des Bergwerks zu Ende. 1947 begann jedoch eine Arbeitsgemeinschaft mit der Firmenbezeichnung „Glanzkohlenschurfbau Statzendorf des Johann Tiefenbacher und Genossen“ am Hermannschacht nochmals Kohle abzubauen. In den darauffolgenden Jahren wurde der Betrieb nochmals umbenannt in „Glanzkohlenschurfbau der Arbeitsgemeinschaft für Kohlen – Bergbau – Bohrung – Schurf in Unterwölbling“. Weiters wurden alte Schächte stillgelegt und neue in Betrieb genommen. Einige Jahre wurden so Kohle, grauer und weißer Ton abgebaut, bis es 1964 durch das nicht zeitgerechte Einschalten einer Pumpe zur Flutung der Abbaustrecke und Tonlage mit Wasser kam. Zusammen mit fehlenden Kapitalreserven und dem erschwerten Absatz der geförderten Kohle führte dieser Vorfall somit zur letzten Werksschließung und der amtlichen Betriebseinstellung zum 31.12.1964.

Da für den Bergbau viel Grundwasser abgepumpt werden musste, hatte dies Auswirkungen auf die Umwelt. So wurden in den 30er Jahren und bereits zuvor etwa 8000 Liter Wasser pro Minute abgepumpt, wodurch die Brunnen besonders in den Orten Anzenhof, Hausheim, Noppendorf und am Hermannschacht austrockneten. Die Bergwerksbetreiber wurden daher verpflichtet, eine Wasserleitung zu errichten und auch für Schäden an dieser aufzukommen. Darüber hinaus kam es seither immer wieder zu Bodenabsenkungen und sogar Einbrüchen.

Sortierwerk der Statzendorfer Kohlenwerke mit Arbeiterwohnhäusern in den 1920er Jahren © Robert Reiter

Sortierwerk der Statzendorfer Kohlenwerke mit Arbeiterwohnhäusern in den 1920er Jahren © Robert Reiter

Bahnverwendung in den 1920er Jahren © Robert Reiter

Bahnverwendung in den 1920er Jahren © Robert Reiter

Schwebeseilbahn in den 1920er Jahren © Robert Reiter

Schwebeseilbahn in den 1920er Jahren © Robert Reiter

Anzenhof, Juliusschacht in den 1930er Jahren © Robert Reiter

Anzenhof, Juliusschacht in den 1930er Jahren © Robert Reiter